Der Verlust und die Fragmentierung von Lebensräumen wie auch die Verarmung der Landschaftsstruktur sind zentrale Probleme für die biologische Vielfalt. Zwischen 30 % und 40 % der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten stehen inzwischen auf der Roten Liste.

Biotopverbund

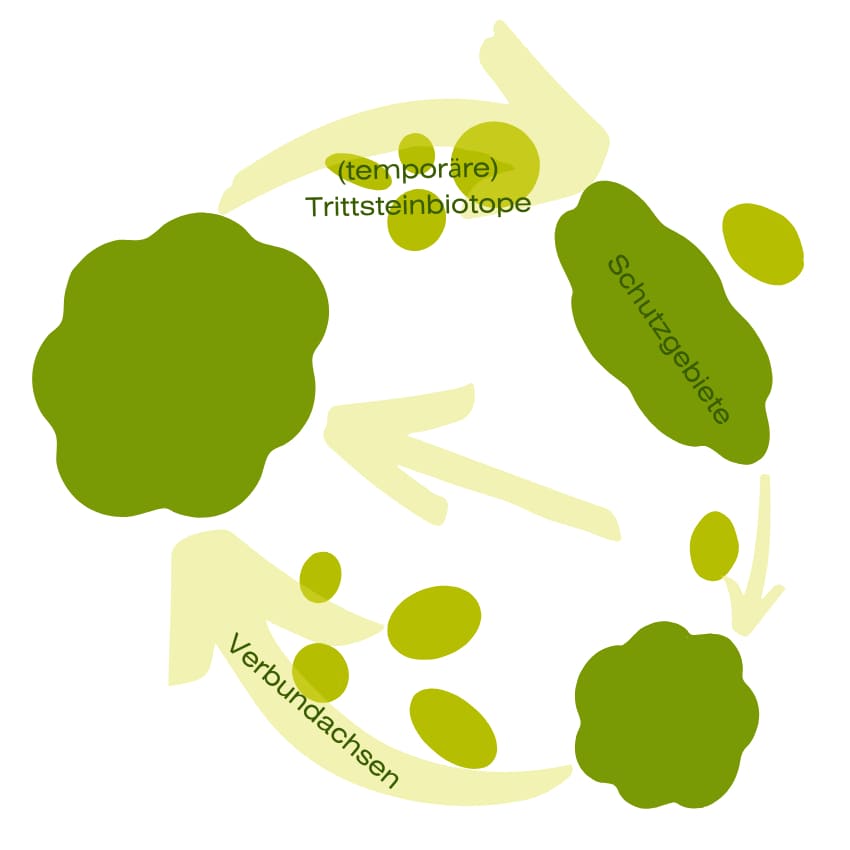

Der durch das Naturschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg eingeführte Fachplan landesweiter Biotopverbund ist seit dessen Etablierung 2015 durch alle öffentlichen Planungsträger bei Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Der Fachplan landesweiter Biotopverbund setzt sich aus den drei Teilplanungen Fachplan Offenland, Fachplan Gewässerlandschaften und dem Generalwildwegeplan zusammen. Grundgerüst des Plans bilden Kernflächen trockener, mittlerer und feuchter Standorte. Diese wurden von geschützten Biotopen (§30 BNatSchG), FFH-Mähwiesen, Daten der Streuobsterhebung und Lebensstätten seltener bzw. gefährdeter Arten aus dem Artenschutzprogramm abgeleitet.

Bei der Novellierung des Landesnaturschutzgesetzes im Jahr 2020 wurde der Ausbau eines landesweiten funktionalen Biotopverbundes mit ins Gesetz aufgenommen. Das gesetzliche Ziel des Landes ist es seit dem, den funktionalen Biotopverbund bis 2030 auf 15 % des Offenlandes zu etablieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen auf kommunaler Ebene Biotopverbundplanungen erstellt werden, die den Fachplan an die realen Gegebenheiten anpassen und konkrete Maßnahmen zur Umsetzung entwickeln sollen. Die Planung kann sowohl als separate Konzeption festgeschrieben oder aber durch eine Anpassung in die Landschafts- oder Grünordnungspläne in diese integriert werden. Auch auf Kreisebene soll der Biotopverbund im Flächennutzungsplan und Regionalplan gesichert werden, sodass der Biotopverbund bebauungsrechtlich den Charakter einer Satzung bekommt. Die Planungshoheit der Kommunen wird nicht eingeschränkt, da die Biotopverbundplanung – wie andere Satzungen auch – durch den Gemeinderat geändert werden kann.

Abgrenzung zur Biotopvernetzung

Häufig kommt die Frage auf, wie sich die Biotopverbundplanung zu Biotopvernetzungskonzeptionen abgrenzt.

Bei der Biotopvernetzung handelt es sich um eher kleinräumige ökologische Planungen/Maßnahmen in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten. Es besteht keine definierte Flächenkulisse wie beim Fachplan Biotopverbund. Die Umsetzung ist theoretisch überall im Land möglich. Ziel ist die Förderung der Biodiversität – der Fokus liegt auf Artengruppen.

Der Biotopverbund ist im Regelfall nur in der definierten Fachkulisse (Fachplan Landesweiter Biotopverbund) umsetzbar und der Fokus liegt auf wenig mobilen Arten wie Insekten oder Amphibien. Biotopvernetzungen können Teil des Fachplans Landesweiter Biotopverbund sein, müssen dies aber nicht.

Vorteile für die Kommunen

Durch die detaillierte Planerstellung entsteht aus der groben und weiträumigen Abgrenzung des Fachplans eine eindeutige und häufig deutlich kleinere zu berücksichtigende Fläche mit konkreten Maßnahmenvorschlägen. Diese Maßnahmenvorschläge bilden einen Flächenpool für Ausgleichsmaßnahmen und das Ökokonto. Ohnehin erforderliche Ausgleichsmaßnahmen können über die in der Planung vorgeschlagenen Maßnahmen in einem räumlich sinnvollen Kontext durchgeführt werden. Die Kosten für die Planerstellung werden derzeit mit 90% vom Land gefördert. Neben der konzeptionellen Planung wird auch die Maßnahmenumsetzung stark gefördert. Über die Förderprogramme LPR und FAKT können Förderungen von bis zu 70 % abgerufen werden.

Wie sehen Einzelmaßnahmen für den Biotopverbund aus?

Bei der Umsetzung des Biotopverbunds können verschiedene Maßnahmen durchgeführt werden. Beispiele sind:

- Die Pflege von artenreichem Grünland (z.B. Magere Flachland-Mähwiese)

- Die Neuanlage und das Management von Kleingewässern

- Die Neuanlage und Pflege von Hecken und Feldgehölzen

- Die Neuanlage und Pflege von Saumbiotopen, Blühstreifen und Blühflächen

- Die Sanierung von Trockenmauern